Капельница для картошки

Как казахстанский бизнесмен внедряет израильские технологии в сельское хозяйство Казахстана

Предприниматель Мурат Акшалов пришел в бизнес из госсектора. Вот уже больше десяти лет он продает казахстанским аграриям израильскую технологию капельного орошения. В 2024-м вместе со своим старшим партнером — компанией Metzerplas открыл под Алматы завод Metzer Kazakhstan, где выпускает капельную трубку, и начал поставлять эту продукцию в ближнее зарубежье. Для Forbes Kazakhstan бизнесмен рассказал, готовы ли фермеры использовать новые технологии, окупился ли «бизнес на каплях воды» и за счет чего производитель из Казахстана выдерживает конкуренцию на насыщенном российском рынке.

Хорошее знакомство

«Соединять» аграриев и новые технологии Мурат Акшалов научился много лет назад — когда работал в структурах Минсельхоза. Будучи топ-менеджером «КазАгроИнновации», «дочки» МСХ, которая курировала все аграрные НИИ в Казахстане, он отвечал за то, чтобы разработки и инновации казахстанских и зарубежных ученых внедрялись в АПК.

По работе Акшалов познакомился с представителями израильского холдинга Metzerplas. «Это один из мировых лидеров в производстве систем капельного орошения. Израильтяне считаются родоначальниками этой технологии. Государство небольшое, воды не хватает, и в таких условиях там за счет применения водосберегающих технологий добились внушительных результатов в сельском хозяйстве. Израиль своими фруктами и овощами, можно сказать, пол-Европы завалил. Даже у нас в магазинах можно найти израильскую клубнику», — говорит собеседник.

Продукция Metzerplas на тот момент уже продавалась в России и Украине. Холдинг решил начать коммерческую деятельность в Центральной Азии и в 2014-м создал ТОО «Ирригатор Казахстан» в Алматы. Акшалова пригласили возглавить компанию и стать миноритарным учредителем. «Я «раскачал» эту фирму с нуля», — говорит бизнесмен. В компании ему принадлежит 10%.

Дорого на входе, выгодно потом

Установка системы капельного орошения стоит примерно $2 тыс. за гектар. «Площадь среднестатистического поля производителя лука, чеснока, картофеля — 40–50, может, 30 га. Потребуется от $60 тыс. до $100 тыс.», — приводит расчеты предприниматель.

Определенные затраты потребуются и после того, как система капельного орошения установлена. Основные элементы вроде насосов и фильтров ставятся на пять-десять лет, но капельную трубку — расходный материал — нужно периодически менять: на овощных культурах — каждый год, на деревьях — каждые пять-семь лет. Замена ленты обойдется в $300–400 на гектар, обозначает среднюю цену Акшалов. Эти расходы он называет «уже не столь существенными».

С помощью капельного орошения можно одновременно поливать, вносить удобрения и средства защиты растений. Технология экономит время, сокращает трудозатраты и повышает производительность работы минимум на 10–15%. В Metzer Kazakhstan делятся цифрами, «добытыми» в полях: экономия воды — 20–50% по сравнению с другими методами полива (например, при бороздковом поливе используется 12–15 тыс. куб. м, при капельном — 4–6 тыс. куб. м на 1 га). Экономия удобрений — до 30–40% по сравнению с опрыскиванием, где используется техника, а это еще и расход топлива.

Окупиться вложения, по словам бизнесмена, могут и за год при положительном стечении обстоятельств, а могут и за два-три. Разве можно выращиванием, например, лука так быстро «отбить» многотысячные долларовые инвестиции? «На самом деле, цены на лук волатильны: килограмм с поля может стоить 50 тенге, а может и 100–200 или даже 300 тенге. Большой объем казахстанского лука уходит на экспорт в Узбекистан и Россию. Фермеры — это люди, которые, как правило, с рождения в поле. Они умеют «управлять временем» и знают, куда и когда продавать свой урожай, чтобы получить прибыль. Иначе они бы этим не занимались», — поясняет Акшалов.

Убеждения и стимулы

Вплоть до строительства завода ТОО «Ирригатор Казахстан» работало по торговой схеме: материнская компания поставляла продукцию — Акшалов ее продавал. Покупателей искали по старинке: два-три сотрудника садились в машину и ездили по областям — Алматинской, Жамбылской и Туркестанской. «Мы понимали, что наш потенциальный клиент именно здесь: это те регионы, где есть проблемы с водой», — поясняет бизнесмен.

Системы капельного орошения хорошо «пошли» среди производителей лука: их много на юге Казахстана, особенно в Жамбылской области. Со временем технологию распробовали производители моркови, картофеля, сахарной свеклы, владельцы интенсивных садов (в Алматинской и Туркестанской областях многие садоводы выращивают яблоки). В последнее время среди клиентов появились и производители кормовых культур — кукурузы, сои, люцерны. Акшалов объясняет это развитием животноводства: появилась «острая необходимость» в увеличении кормовой базы для скота.

Как удавалось убеждать аграриев, которые привыкли поливать поля дедовским методом, применять новую технологию? «Фермеры умеют считать деньги. И к тому же они информированные, за границей бывают, знают, что в мире все переходят на водосберегающие технологии, — поясняет предприниматель. И добавляет: — Ну и административные рычаги помогали: государство «подталкивает» аграриев использовать технологии сбережения воды».

«Малышам» тоже интересно

Сейчас у Metzer Kazakhstan примерно 500 клиентов в Казахстане (включая клиентов по другим направлениям работы компании). Среди них немного КХ из Павлодарской и Карагандинской областей, большая часть — 80% — всё же с юга и юго-востока. Это и крупные крестьянские хозяйства, на 500–1000 гектаров, и маленькие, на два-три гектара.

Интерес таких «малышей» к дорогостоящей системе капельного орошения Акшалов объясняет так: «Это только кажется, что гектар — это немного. Вживую поле на 5 га, например, это полкилометра на полкилометра. Уход, полив, сбор урожая — всё это требует труда и привлечения рабочей силы. Поэтому фермеры с удовольствием автоматизируют всё что можно. Ну и руками сейчас люди не хотят работать. Хотят нажать кнопочку — и чтобы всё работало само».

Почему израильтяне выбрали Казахстан

Несколько лет компания возила продукцию из Израиля через Россию, Грузию и Азербайджан. Но в последнее время объемы поставок увеличились, из-за этого логистика и таможенные процедуры стали обходиться дороже. Импортировать в таких условиях невыгодно, поэтому в Metzerplas решили запустить собственное производство в регионе. В качестве альтернативных локаций израильский холдинг рассматривал Россию и Узбекистан. Выбор в итоге сделал в пользу Казахстана, но с обязательным условием: казахстанский завод должен экспортировать продукцию в приграничные страны — Россию, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. Строить завод только ради казахстанского рынка было невыгодно.

Акшалов думал поставить предприятие в Шымкенте или Таразе, но 2 га земли нашлись в индустриальной зоне Алматы. Сам Metzerplas стройкой не занимается — эту задачу, а также поиск финансирования отдали на откуп бизнесмену. Головной офис предоставил оборудование для производства, технологию и дал гарантию в банк. Оборудование, к слову, казахстанская «дочка» приобрела у материнской компании: «посадить» его на баланс было выгоднее, чем, например, взять в лизинг.

Запуск производства в Казахстане обошелся примерно в $5,5 млн: в $3 млн — строительство завода, в $2,5 млн — покупка оборудования у Metzerplas. Вложения в завод пока не окупились: на это Акшалов отводит пять-семь лет. Обороты Metzer Kazakhstan — примерно $9–10 млн. За год компания произвела 100 млн метров капельной трубки, на экспорт отправили продукции на $500 тыс.

Самый ценный элемент

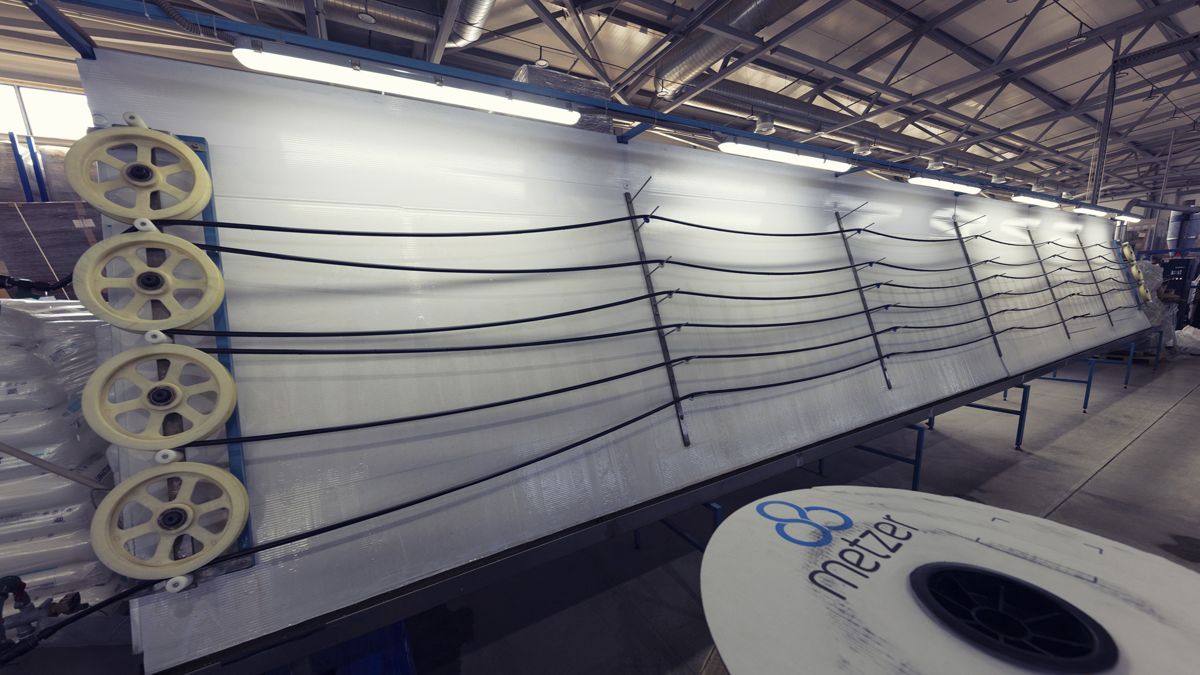

На заводе Metzer Kazakhstan производят капельную трубку — расходный материал для систем капельного орошения. Сырье для капельной трубки — полиэтиленовую крошку — компания покупает в Казахстане у дилеров, те в свою очередь привозят ее из России с заводов «Сибура» и «Лукойла». «Для нас это оптимальный с точки зрения стоимости, качества, географии и стабильности поставок вариант. Возить сырье из Европы, США, Южной Кореи или Саудовской Аравии, как делают заводы Metzer по миру, слишком дорого», — говорит бизнесмен. Сырье занимает примерно 80% в цене на готовый продукт. На капельницы приходится 10–12%, на фонд оплаты труда и административные расходы — 8–10%.

Капельницы, или эмиттеры — это самый ценный элемент в системе капельного орошения. Казахстанский завод покупает их у своей «мамы», это собственная разработка Metzerplas, она запатентована в Израиле. «Производить эмиттеры непросто, и мы сами к этому раньше, чем через пять лет, не придем», — поясняет собеседник.

Как экспортировать продукт конкурентам

За год работы производственной площадки у Metzer Kazakhstan появилось два десятка клиентов за рубежом. Причем, как говорит Акшалов, в основном это КХ на сотни, а некоторые и на тысячу гектаров. В Кыргызстане, например, в числе таковых — крупный производитель томатной пасты, в Узбекистане — фруктовые сады.

Казахстанский завод поставляет свою продукцию и в Россию — и в этом парадокс: это насыщенный рынок, с которого нам же везут трубку (большая часть импорта у нас как раз из России). «На российском рынке много своего массмаркета. Капельных трубок премиум-класса — мало, такой продукт там сейчас практически не производят. А спрос на «тойоты» в нашей индустрии имеется, — не скромничает Акшалов. — Мы используем возможность восполнить этот пробел, поэтому и не идем в Россию с массовым продуктом».

«Премиальность» своей продукции бизнесмен объясняет так: во-первых, сами капельницы — израильского производства, во-вторых, Metzer Kazakhstan делает капельную трубку только из первичного сырья, а не из «отработавших» на полях трубок. «Для фермеров это важно. Например, вложения в высокоинтенсивный сад могут доходить до $10–15 тыс.: дорогие саженцы, полевые работы, техника, антиградовая сетка. Аграрий не будет экономить на системе полива, — уверен собеседник. — Это тоже фактор нашего «премиума».

Можно даже грызть

Переходим из офиса на завод. Надевать верхнюю одежду не требуется: в производственном помещении тепло и зимой, а в некоторых местах даже жарко — там, где на линии капельная трубка «рождается» из расплавленных полиэтиленовых гранул. Анатолий Усатов — он в Metzer Kazakhstan отвечает за производство — рассказывает об интересных деталях процесса.

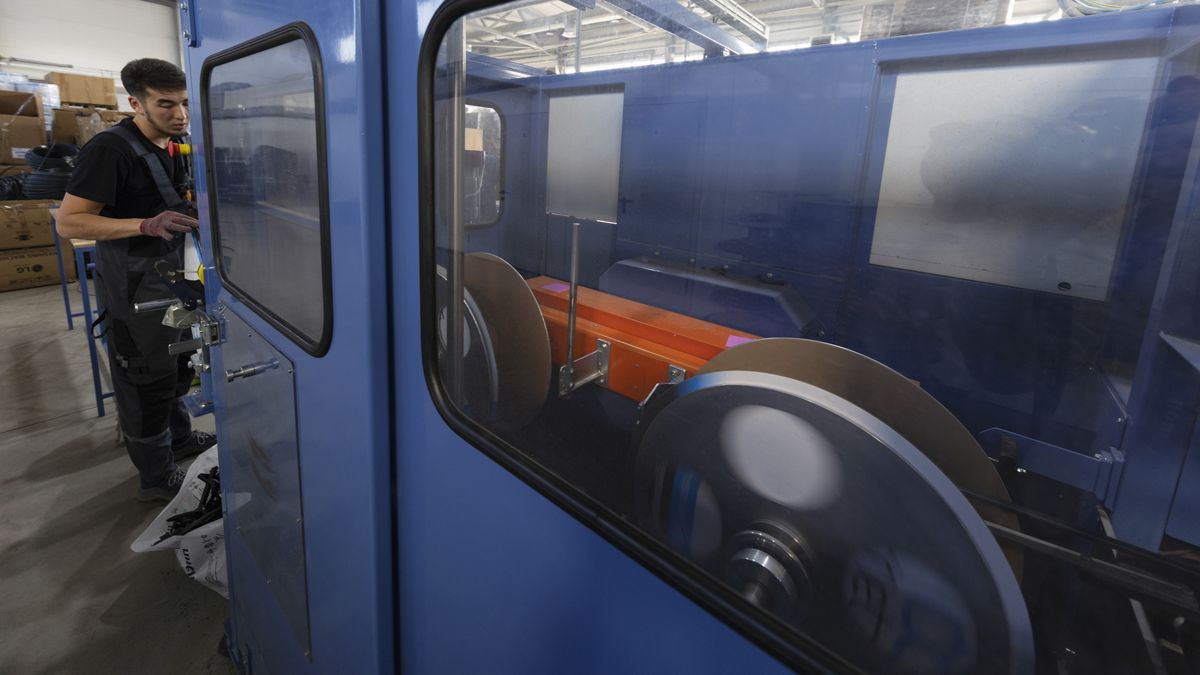

Капельная трубка напоминает скорее ленту. Ее делают из полиэтилена высокого и низкого давления: гранулы смешивают, расплавляют и с помощью шнекового механизма в экструдере («как в советской мясорубке») под давлением выдувают в форму трубки. «Экструдеры у нас итальянского производства. Это «ламборгини» в нашем бизнесе», — указывает на агрегат Анатолий.

Эмиттеры оказываются внутри еще до того, как трубка становится полноценной трубкой. Они поступают на линию из барабана, где крутятся на большой скорости (а автоматика при этом успевает вычислить чуть отклонившиеся от нормы и «выплюнуть» их из системы). Поток воздуха направляет капельницы так, чтобы они сразу ложились правильной стороной. К внутренней стенке трубки их потом припаивают специальным колесиком.

Усатов показывает капельницы — метцеровскую и для сравнения пару «чужих». Сам он на ощупь легко определяет, где какая. Эмиттер — это прямоугольная пластиковая деталь, не больше пары сантиметров в длину. С одной ее стороны сделан миниатюрный лабиринт, это и есть «мозг системы»: текущая под давлением вода проходит через малюсенькие повороты на этой детальке и попадает в отверстие на трубке — и капелька отправляется в почву. Капельницы бывают разные и могут пропускать разный объем воды (например, литр или два в час).

Производственная линия выдает 170 метров в минуту. «Можем делать и 180, и 200 метров — зависит от заказа. Если трубка толстая, скажем, 1,2 мм, то средняя скорость будет 40–50 метров в минуту», — рассказывает директор завода. Готовую трубку наматывают на шпульки, только большие — «бухты». Каждая весит 26,4 килограмма.

На заводе есть специальное оборудование для исследований и микроскоп. «Бывает, клиенты звонят с поля: нашли, говорят, в трубке повреждение. Мы делаем анализ и отвечаем, наше это повреждение или стороннее. Покупатели тоже хитрые бывают», — улыбается Усатов.

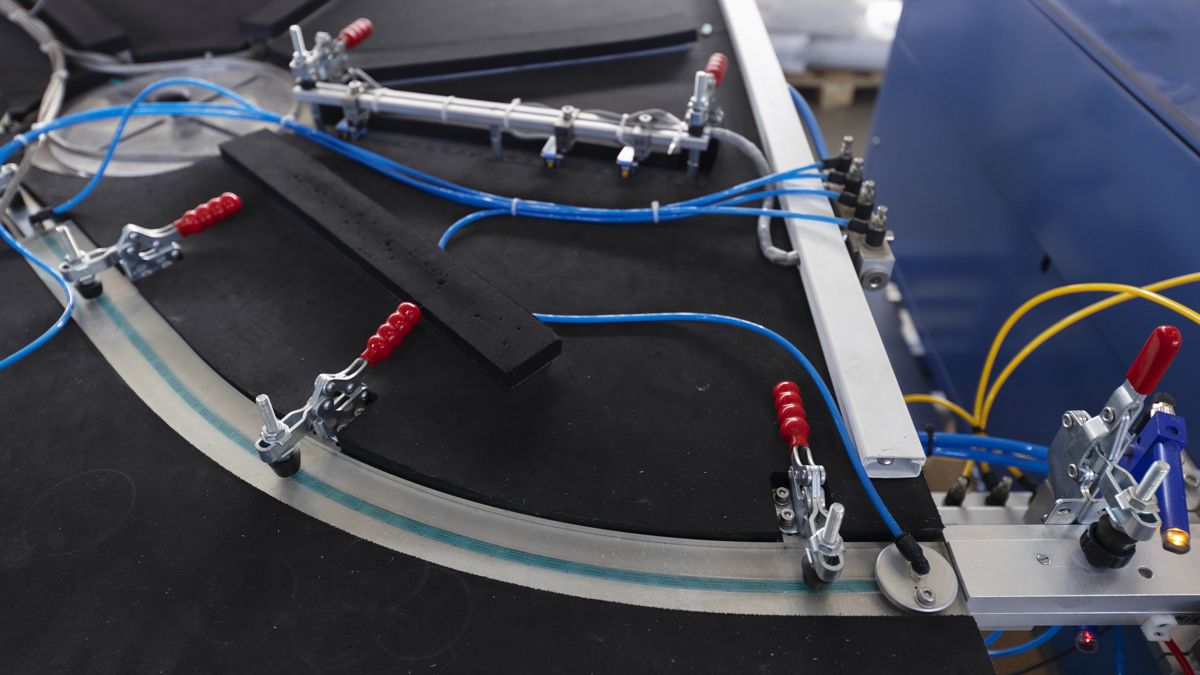

Завершающий этап нашей экскурсии — модель поля: на стенде растянуто 75 метров капельной трубки, через которую как в полевых условиях бежит вода. «Можете потрогать, надавить, повернуть, погрызть зубами», — предлагает экскурсовод. Это же он советует и покупателям, которые приходят на завод посмотреть продукцию, чтобы они убедились, как «работает» продукт. Пробовать на зуб капельную трубку мы не стали, но в остальном предложением воспользовались.