Чукин об инвестклимате: в прогнозе солнце, в реальности — заморозки

Если сохраняется практика внезапных запретов и ручного регулирования, о положительном инвестиционном климате можно забыть

И снова про ручное управление. Если почитать пресс-релизы наших госорганов — от министерств до местных руководителей, может создаться впечатление, что все дни недели они только и делают, что улучшают инвестиционный климат и встречаются с инвесторами, которым обещают всё — от освобождения от налогов до защиты от проверок. И, в общем, надо признать, многое делается. Казахстан — очень открытая страна с вполне приличной правовой базой для развивающейся страны среднего уровня. Но тем более грустно видеть ошибки несистемного характера — решения, возникающие незнамо как и вдруг.

В целом есть принципиальное глубокое недопонимание инвестора как такового, особенно крупного и иностранного. Как правило, гостям коротко рассказывают о потенциале страны, а потом переходят сразу на разного рода льготы и стимулы. Честно говоря, бизнес эти вещи понимает и ценит, но они, как ни странно это звучит, не имеют большого значения. Я повидал сотни бизнес-планов и проектов, и ни один из них не начинался с налогов. Обычно первым идёт рынок — сколько и кому будем продавать или ресурс — что будем добывать или производить. Во-вторых, идёт себестоимость — во что это нам обойдётся. И потом уже начинаются всякие финансовые метрики: валовая прибыль, EBITDA, капзатраты, сроки, выплаты по кредиту и уже в самом конце чистая прибыль после налогов.

Инвестора бизнес интересует прежде всего. Бизнес и прибыль. Есть в этой стране нужная им возможность или нет. Страна может иметь очень высокие налоги и издержки, например Норвегия, но там и высокий спрос богатого населения. Поэтому в конечном счёте важно, что будет в итоге. Если хорошая прибыль, то и налог высокий можно без боли заплатить — какая разница. А если прибыль так себе, а риски высокие, то и низкие налоги будут слабым утешением.

Вообще не ощущают наши чиновники тему риска и времени. Для бизнеса риск и сроки реализации проекта — это не 5, не 10% стоимости вложений, а довольно часто 30–40%. Довольно часто можно услышать вопрос инвестора:

— А как будет решён такой-то вопрос в правилах? Сейчас не очень понятно.

На что раздаётся бодрый ответ:

— Да вы не переживайте, начинайте пока, а мы через полгодика всё решим, процедуры у нас разного времени требуют.

За этим стоит недопонимание: нельзя «начать» то, что ещё не имеет готового решения. Это как невозможна «полубеременность».

И дальше оно упирается в третий когнитивный диссонанс. Нет осознания того, что на всех переговорах двух сторон есть невидимый «третий» участник. Это финансирующая организация: обычно банк, иногда фонд, иногда головная компания из-за рубежа, иногда партнёр. И тут не вопрос — ты мне веришь или нет. Я-то, может, вам и верю, но там правовой департамент, кредитный отдел, рисковики и производственники будут рассматривать проект по документам. И если документы кривые или неполные, то денег не дадут. А без денег ты не инвестор, а просто гость.

А в чём повод поста? Повода, можно сказать, два, а так их много больше.

Первое. Пару недель назад возник шум вокруг строительства большого жилого комплекса в Алматы. Вскоре появилась новость, что стройка приостановлена из-за нарушений в проектной документации. В СМИ речь идёт о несоблюдении уведомлений о начале строительства и претензиях к тех- и авторскому надзору. По данным открытых источников, застройщик работает в стране с 1997 года и построил более 2 млн кв. м жилья и офисов. Думаю, что не могли они начать стройку без утверждённого проекта.

Но оставим детали стройки. Меня волнует другое: мы все хотим больше доступного жилья. Для этого разрешения должны выдаваться быстро, чётко и понятно. И выданные разрешения должны уважаться. Иначе никто не будет покупать дорогую землю, делать проекты и строить. А если разрешения и правила будут зависеть от эмоций и меняться по ходу, это превращается в риски проекта и ведёт к удорожанию. В итоге платит потребитель — через рост цены за квадратный метр.

Второй повод чем-то похож на первый, но гораздо серьёзнее и гораздо ближе отечественным инвесторам. На днях нас «обрадовали» запретом (в распоряжении запрет мягко назвали «квотированием») на экспорт мяса говядины. Причина, конечно, это забота о нас, потребителях, чтобы цена на говядину не росла так сильно. У этого решения целая куча отрицательных последствий.

Цена на мясо, если и прекратит расти, то ненадолго, а в будущем будет расти ещё больше. Дело в простом факте — мясо «возобновляемый» ресурс. Можно сейчас закрыть вывоз мяса на экспорт, чуть-чуть добавить объём на местный рынок и создать временно иллюзию решения проблемы. Но завтра мы доедим этих бычков и коров, и возникнет вопрос со следующим периодом «возобновления».

А вот тут засада. Вместо того чтобы признать проблему и решать её всерьёз, решили проехаться на самих фермерах, которые это мясо выращивают. Да, рост цены на мясо — очень неприятная вещь. Да, $8 долларов за килограмм при средней зарплате в $500–600 долларов тяжело (в Германии 12 евро, но у них средняя — 4300 евро). Но, ломая рынок административными запретами, мы в корне ухудшаем условия для решения этой проблемы. Если бы фермерам дали подзаработать, воспользоваться ростом цен (который, кстати, глобальный), они бы с большим интересом и энергией завели ещё больше скота, и производство мяса стало бы расти. Инфляцию, кстати, никто не отменял: рост цен на технику, корма и топливо никто им не компенсирует, а сейчас их сделали «донорами» потребителей. Село опять кормит город.

Кстати, это уже второй запрет-ошибка. В 2019 году, по схожим аргументам, запретили вывоз живого скота — мол, маточное поголовье вывозят, надо его сохранить. Ничего не сохранили. По большей части из-за низкой рентабельности скот стали резать. Более шустрые стали заниматься нелегальным перегоном скота через границу. А это вообще-то наш огромный потенциал. Казахстан обладает пятыми в мире площадями пастбищ. Мы можем и должны завалить этим молодняком и ближних, и дальних соседей. На следующем этапе можно было развить кормопроизводство и увеличить стойловое содержание, но пока мелкие фермеры, которые производят львиную долю мяса, могли бы больше использовать возможности пастбищ.

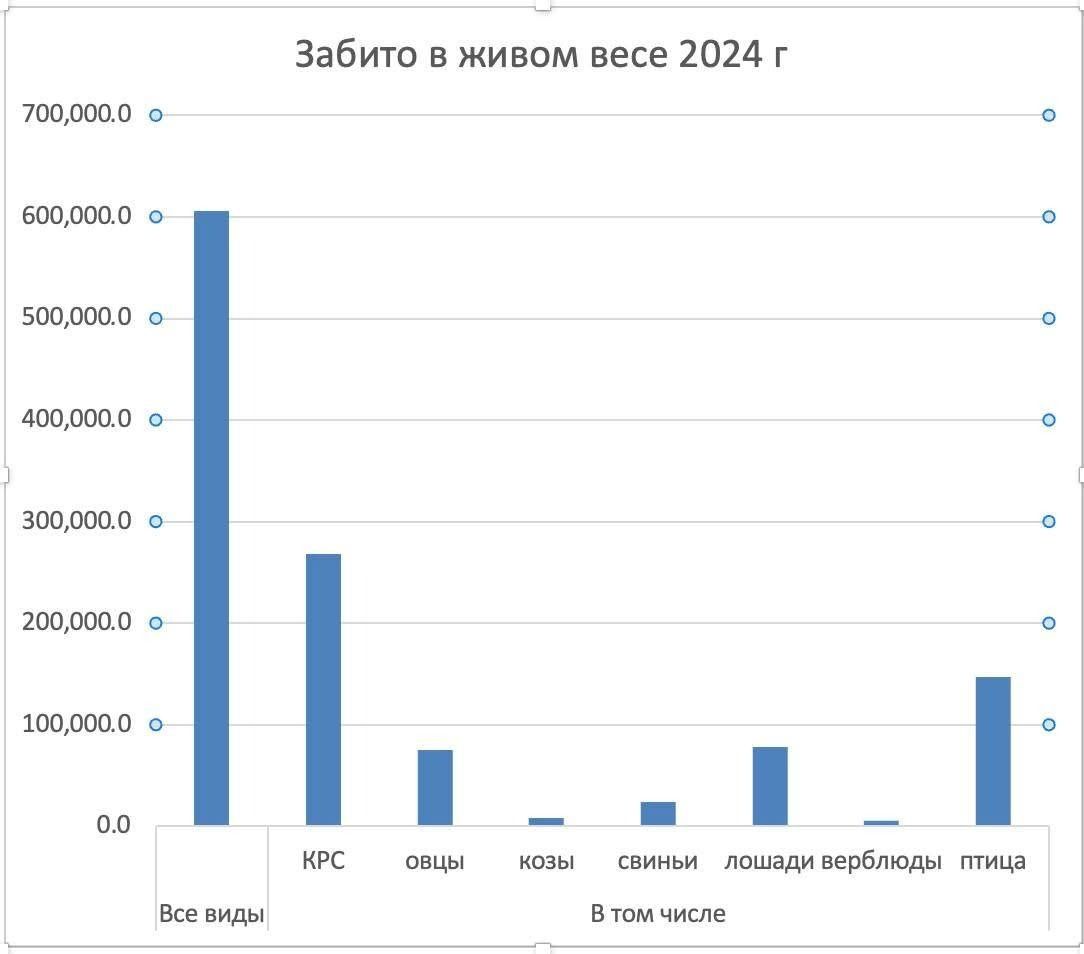

Так что нынешний относительный дефицит говядины, который привёл к росту цены, своими корнями уходит в ошибки прошлого периода. И вместо того чтобы их исправлять, мы идём дальше — теперь убивая экспорт, который и так падает с каждым годом. По статистике, при годовом забое около 600 тысяч тонн говядины экспорт составляет чуть больше 20 тысяч тонн — 3%. Импорт мясопродуктов при этом растёт и превышает экспорт.

Есть ещё одна серьёзная проблема. Мясное производство продолжает оставаться в основном на уровне мелкого фермерства и не растёт в производительности. Современные крупные комплексы ещё не делают погоды. В результате по показателям эффективности мы отстаём в разы: средний вес головы КРС около 300 кг, в США — 570. Та же петрушка и по молоку. Ещё хуже ситуация с заболеваемостью: экспорт свинины и конины потерян вовсе. При этом по общему количеству скота мы ещё не вернулись на уровень СССР.

Вывод простой. Дорогие и сложные проекты, которые требуют времени и работы со всей цепочкой — от качественной породы до кормов и забоя, от логистики до розницы и экспорта — никто не будет даже начинать, не говоря уже о финансировании, если будет опыт неожиданных запретов на экспорт или регулирования цены государством. О положительном инвестклимате в этом и других секторах можно будет забыть.