Борьба за критические минералы: какие страны выиграют и почему

Пока что в гонке лидирует Китай

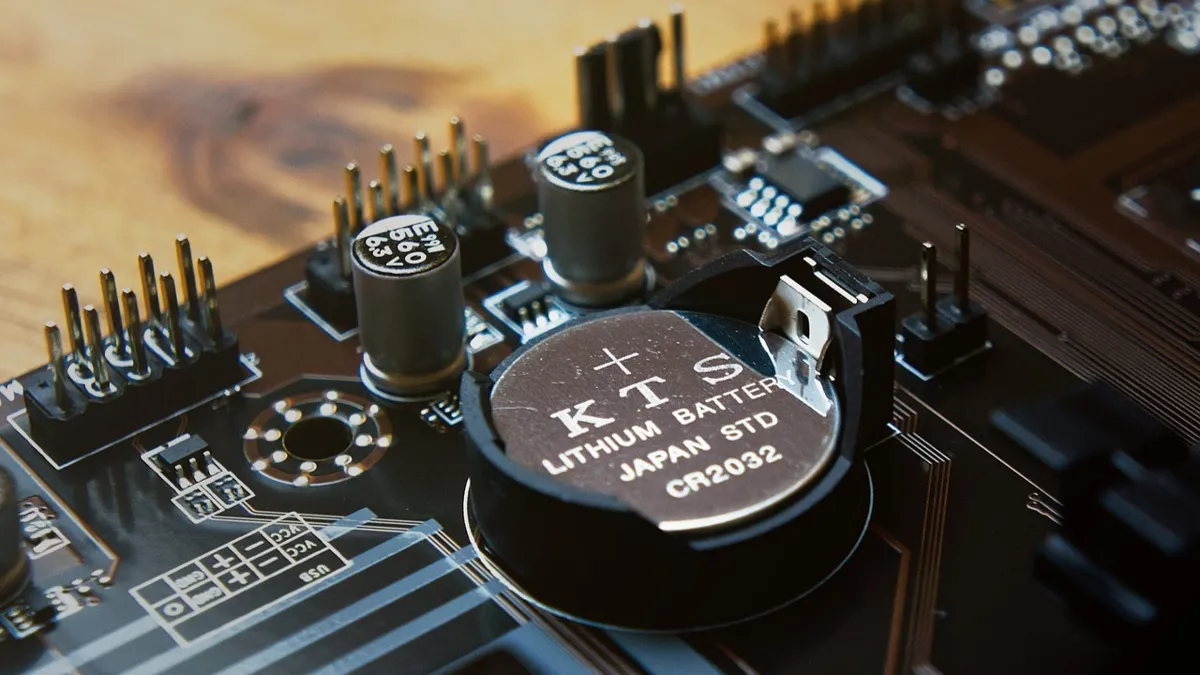

ПАРИЖ — У мировых сверхдержав возник явно ненасытный аппетит к критически важным минералам, которые нужны для начавшегося энергетического и цифрового перехода. В их числе редкоземельные металлы (для полупроводников), кобальт (для аккумуляторов) и уран (для ядерных реакторов). По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2040 году спрос на эти минералы увеличится в четыре с лишним раза в одном только секторе экологически чистой энергетики. Однако в погоне за контролем над этими жизненно важными ресурсами Китай, Европа и США грозят нанести серьёзный вред странам, которые ими обладают.

Пока что в этой гонке лидирует Китай: согласно оценкам, он владеет или контролирует более 60-80% критических минералов, необходимых для промышленности (например, для магнитов) и для зелёного перехода. Его контроль распространяется на всю производственную цепочку. Китай активно вкладывается в добычу полезных ископаемых в Африке, Центральной Азии и Латинской Америке, а также наращивает собственные мощности по их переработке.

С точки зрения западных держав, эта квазимонополия Китая в сфере критических минералов выглядит угрозой экономике и национальной безопасности. Подобные опасения небезосновательны. В декабре 2024 года Китай ограничил экспорт критических минералов в США в ответ на введённые Америкой ограничения на экспорт передовых микрочипов в Китай.

После этого президент США Дональд Трамп заставил Украину уступить США значительную часть её запасов критических минералов, назвав это оплатой американской помощи Украине в войне с Россией. Трамп также хочет установить суверенитет США над богатой полезными ископаемыми Гренландией — к ужасу Дании. И он заявляет, что Канада, со всеми её природными ресурсами, должна стать 51-м штатом США. Евросоюз, со своей стороны, стремится заключать собственные горнорудные контракты, например, в Демократической Республике Конго (ДРК), которую называют «Саудовской Аравией критических минералов».

Начиная с «Драки за Африку» в XIX веке и заканчивая попытками Запада заполучить ближневосточную нефть в XX веке, в подобных захватах ресурсов нет ничего нового. Они объясняются фундаментальной асимметрией: промышленно менее развитые страны обычно потребляют меньше ресурсов, чем производят, но ситуация прямо противоположна в развитых странах (а теперь ещё и в Китае).

В принципе, такая асимметрия создает идеальные условия для взаимовыгодных соглашений: промышленно развитые страны получают желаемые ресурсы, а страны, не прошедшие индустриализацию, получают огромные доходы, которые они могут направить на своё развитие. Но в реальности огромные запасы природных ресурсов оказываются скорее проклятием, чем благом: страны, богатые ресурсами, обычно развиваются медленнее стран, у которых ресурсов мало.

Одна из ключевых причин этого в том, что у развитых стран больше экономического влияния, передовых технологий и военной мощи. Всё это они используют, чтобы заполучить искомые ресурсы. Например, в XIX веке имперские державы Европы с помощью технологии паровых двигателей исследовали и эксплуатировали Африку, чтобы получить такие ресурсы, как медь, олово, каучук, древесина, алмазы, золото. С учётом более совершенного оружия и других технологий всё это приводило к тому, что европейские державы не просто не предлагали местному населению справедливую плату за их ценные ресурсы, но и могли подчинить его себе, используя местную рабочую силу для добычи и транспортировки всего, что им хотелось.

Впрочем, даже тем странам, которые экспортируют свои ресурсы ради прибыли, зачастую трудно добиться прогресса в развитии. И дело не только в несбалансированности сделок с более могущественными импортёрами ресурсов, но и в том, что власти этих стран зачастую неумело распоряжаются свалившимися на них огромными доходами. Ситуация усугубляется тем, что богатые ресурсами страны и регионы нередко раздирают внутренние и внешние конфликты.

Например, богатые полезными ископаемыми провинции ДРК, в том числе Катанга и Северное Киву, уже давно страдают от насилия и беззакония, которые усиливают соседние страны — Руанда и Уганда. Продвижение повстанцев М23, поддерживаемых Руандой, привело к кровопролитию в восточной части Конго и открыло возможность для иностранных держав заполучить доступ к критическим минералам. Мирное соглашение между ДРК и Руандой, заключенное при посредничестве администрации Трампа, обещает Америке такой доступ — в обмен на гарантии безопасности.

Впрочем, ресурсное проклятие не является непреодолимым, особенно для стран, у которых есть сильные институты. Причём как институты, которые ориентированы вовне и управляют международными экономическими отношениями (включая способность ресурсного сектора привлекать инвестиции и генерировать доходы для государства), так и институты, которые ориентированы вовнутрь и управляют использованием полученных доходов. Если страна хочет, чтобы её ресурсные богатства приводили к экономическому развитию и повышению благосостояния народа, критически важную роль должны будут сыграть институты обоих типов.

Институты, ориентированные вовне, должны договариваться о справедливых и прозрачных контрактах о добыче полезных ископаемых в рамках международного сотрудничества и повышать способность местных органов власти делать то же самое. Такие контракты должны включать требования к уровню локализации, чтобы удержать в стране значительную часть перерабатывающих производств с более высокой добавленной стоимостью, увеличить местную занятость, укрепить потенциал местных поставщиков и подрядчиков. После приобретения 15% в компании De Beers Ботсвана старается добиться, чтобы огранка алмазов (а не только добыча) осуществлялась внутри страны, а для этого ей нужно, чтобы институты, ориентированные вовнутрь, обеспечивали адекватные инвестиции в эти мощности.

Институты, ориентированные вовнутрь, должны также управлять рисками, возникающими при добыче ресурсов — начиная с нанесения вреда здоровью населения и окружающей среде (вырубка лесов, утрата биоразнообразия, загрязнения) и заканчивая нарушениями трудовых прав (включая детский труд). К сожалению, сегодня многие страны, богатые ресурсами, не справляются с этой задачей. Из-за этого иногда звучат призывы к бойкоту поставок критических минералов из конфликтных зон или стран, использующих принудительный труд. Такие бойкоты вряд ли повлияют на местные власти, однако они могут убедить транснациональные компании и правительства других государств потребовать от стран, с которыми они ведут бизнес, более строгого соблюдения экологических и социальных стандартов.

Отстаивать свои интересы и стараться получить максимальную пользу от своих богатств придётся в итоге самим странам, богатым ресурсами. И начинать надо с укрепления институтов.

Рабах Арецки, бывший вице-президент Африканского банка развития, сейчас директор по исследованиям во Французском национальном центре научных исследований, старший научный сотрудник в Гарвардской школе им. Кеннеди;

Рик ван дер Плуг, профессор экономики в Оксфордском университете, профессор экономики окружающей среды в Амстердамском университете