Как стареть счастливо и почему это не всегда про возраст

Доктор наук в области общественного здравоохранения Университета Иллинойса казахстанка Мадина Хамзина рассказала о том, как продлить период активного долголетия

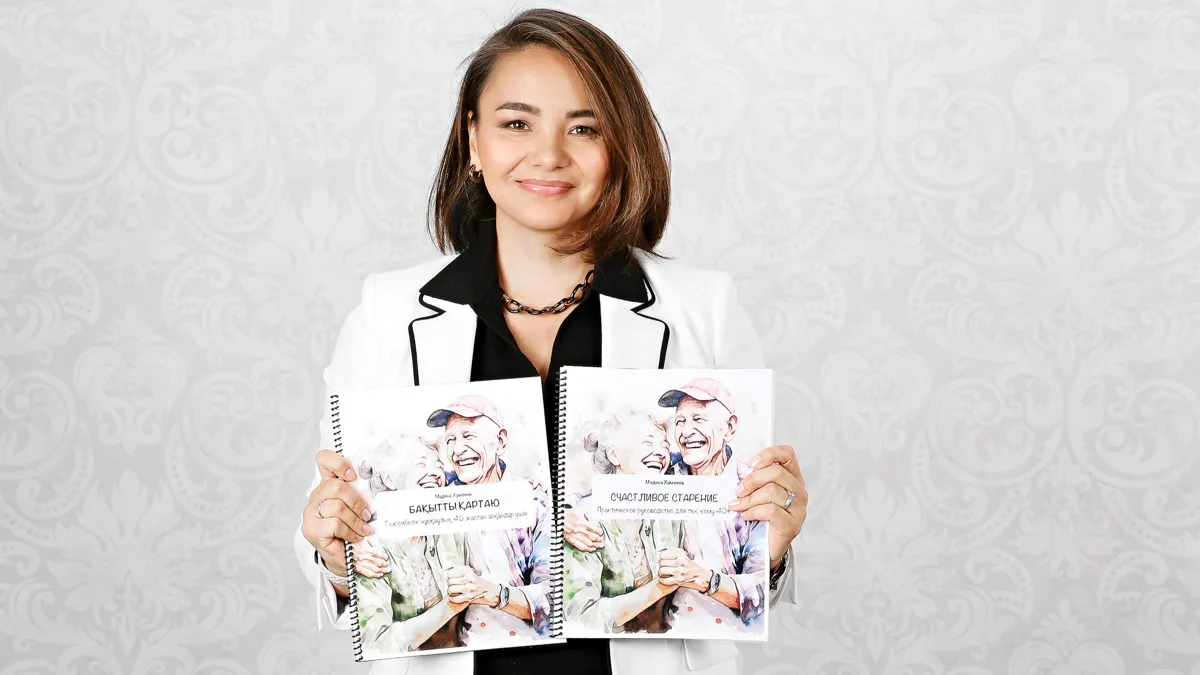

«Старость не остановить, но самоощущение и качество старения в наших руках». С этих слов начиналась диссертация казахстанки Мадины Хамзиной, соискательницы ученой степени. Ныне доктора наук в области общественного здравоохранения Университета Иллинойса, блогера, жены и мамы двух детей, автора книги «Счастливое старение. Практическое руководство для тех, кому 40+».

«Я не выбирала тему старения, мне кажется, она выбрала меня сама. А потом я влюбилась в нее как исследователь. Тема, которая будет всегда актуальна. Для каждого из нас. В любые времена. Пока не изобретут бессмертие, наверное», – рассказывает Мадина.

В современной геронтологии традиционно считается, что счастливое старение обусловлено активностью, отсутствием серьезных заболеваний и сохранением когнитивных функций. Однако исследования Мадины опровергают эту догму. «В 2022 году я защитила диссертацию по теме счастливого старения при условиях инвалидности, доказывая, что истинное благополучие определяется субъективным ощущением человека, а не формальными критериями», – отмечает собеседница.

В ходе докторской научной работы были опрошены пожилые люди, и 90 % из них на вопрос «Считаете ли вы, что счастливо стареете?» ответили утвердительно. Несмотря на инвалидность, широкий спектр заболеваний и жизненных трудностей. Так были выведены ключевые критерии счастливого старения с точки зрения самих пожилых.

- Возможность заниматься тем, что приносит радость, будь то катание на лыжах, посещение библиотеки или участие в общественной жизни.

- Социальная значимость – поддержка общения с семьей, друзьями, возможность вносить вклад в жизнь близких.

- Независимость – стремление к самостоятельности, даже при физических ограничениях.

Результаты работы были представлены в масштабной публикации Subjective Successful Aging in the Presence of Mobility Disability («Субъективное ощущение старения при нарушениях двигательной активности». – Прим. ред.) под авторством Мадины Хамзиной и Венди А. Роджерс, а также на международной конференции по геронтологии в Сиэтле в 2024 году.

Помимо этого, Мадина работала над проектом Aging in place («Старение в привычной среде». – Прим ред.). Концепция подразумевает, что пожилые люди должны иметь возможность оставаться в комфортной домашней среде как можно дольше. Это существенно повышает их эмоциональное благополучие, снижая уровень стресса и вероятность депрессии. Далее возникает вопрос – а что может способствовать продлению их самостоятельного образа жизни? Ответ: технологии. При этом речь идет не о каких-то высокотехнологичных решениях, а о базовых вещах – мобильный телефон, смартчасы, роботизированные помощники, «умный дом» и т. п.

Работая уже в Университете Мэриленда как постдокторант (postdoctoral associate), Мадина в рамках нового научного проекта опросила местных пожилых людей об их отношении к современным технологиям. Опрос показал, что многие из них избегают цифровых устройств из-за сложности их освоения и страха перед мошенничеством. «Что значит для нас этот результат? Возможность. Возможность не просто понять, какие у пожилых людей есть трудности, но помочь – обучить их навыкам безопасного использования гаджетов, чтобы в итоге продлить период их активного долголетия», – подчеркивает она.

Для той же группы пожилых Мадина по личной инициативе провела трехмесячную программу когнитивных и физических упражнений. «В течение 40-минутных занятий мы практиковали игры на развитие памяти и внимания, а также обсуждали основы счастливого старения и поддержания активного образа жизни в долгосрочной перспективе», – отмечает собеседница.

По словам Мадины, вся эта работа лишний раз подтверждает, что счастливое старение – это не набор медицинских показателей, а способность человека чувствовать себя реализованным, полезным и независимым, несмотря на возраст и физические ограничения.

Тем более что современный взгляд на старение трансформируется. Ранее возраст ассоциировался с ограничениями и уходом из активной жизни, но сейчас пожилые люди все чаще вовлекаются в волонтерскую деятельность, продолжают работать, заниматься спортом, тем самым замедляя процесс старения.

Вообще, тема здоровья и активного образа жизни с детства была неотъемлемой частью жизни Мадины. В этом нет ничего удивительного: ее мама – доктор медицинских наук, профессор, а дядя – в прошлом один из лучших реаниматологов Казахстана.

Именно с маминой подачи Мадина сделала первые шаги в спорте, начав заниматься художественной гимнастикой еще в детском саду. «Затем я поступила в детско-юношескую спортивную школу, стала членом национальной сборной РК, участвовала в соревнованиях международного уровня, получила звание мастера спорта, – рассказывает Мадина. – Я посвятила гимнастике почти 13 лет. При этом родители никогда не настаивали на том, чтобы это стало делом всей моей жизни. Они поддерживали разностороннее развитие: наряду с гимнастикой я занималась плаванием и изучала английский язык».

Казалось, путь в медицину был предопределен – Мадина даже поступила в медицинский университет Астаны на факультет «лечебное дело», но судьба внесла свои коррективы. После двух семестров обучения она узнала о государственной программе «Болашак» и решила попробовать свои силы. Поскольку медицина не входила в список финансируемых государством направлений из-за высокой стоимости обучения в зарубежных вузах, Мадине предложили специальность «общественное здравоохранение». «Я согласилась, решив, что это возможность увидеть мир, а если не получится – вернусь в медицину», – вспоминает собеседница.

В 2005 году она выиграла грант, а уже в апреле 2006-го отправилась в Бостон.

Обучение началось с языковых курсов, после чего девушка поступила на бакалавриат в Университет Мичигана. Так начался новый этап ее жизни, связанный с получением международного образования и профессионального роста.

Первые месяцы жизни вдали от дома дались нелегко. По воспоминаниям Мадины, культурные и языковые барьеры, плюс тоска по дому стали настоящим вызовом. «Живешь в стране огромных возможностей, но ощущение одиночества не покидало, – вспоминает Мадина. – Однако дисциплина, выработанная за годы в спорте, и поддержка родителей (они бы не стали меня отговаривать, прими я решение вернуться) помогли справиться с этой трудностью. Плюс я часто напоминала себе, зачем приехала, и осознавала, что все это – временные трудности».

Учиться тоже было тяжело: из-за пресловутого языкового барьера Мадине приходилось переводить все материалы и зубрить лекции. «Лишь к четвертому курсу пришло понимание: главное – не просто запомнить информацию, а критически осмыслить ее и аргументированно выразить свою мысль на этот счет. Ценный урок», – подчеркивает собеседница.

После окончания бакалавриата девушка поступает на двухгодичную программу для получения степени магистра по специальности «здравоохранение».

«Интересно, что именно в моей учебной программе ни по окончании бакалавриата, ни по окончании магистратуры не требовалось писать дипломную работу – достаточно было набрать определенное количество часов по своей специализации и подготовить итоговое эссе, – рассказывает Мадина. – Однако в магистратуре была практика – последние полгода обучения я проходила стажировку в детском госпитале, занимаясь анализом эпидемиологических данных».

В 2012 году, спустя шесть лет, Мадина возвращается в Казахстан для отработки средств, вложенных государством в ее образование. «Устроилась в Школу наук и технологий при Назарбаев Университете, где проработала пять лет: сначала в роли ассистента преподавателя по анатомии и биологии, а затем в качестве научного сотрудника. При этом мыслей о том, что я сейчас отработаю обязательный срок и уеду за границу, не было», – говорит Мадина.

Кроме того, за эти годы в жизни девушки произошли значимые перемены: замужество и рождение ребенка. Но с материнством пришло новое осознание – необходимость вновь обрести себя, продолжить профессиональный рост. В частности, получить докторскую степень.

Поиск программы занял длительное время: необходимо было пересдать тесты (GRE, TOEFL), подготовить эссе, найти научного руководителя. «Докторантура в США имеет свою специфику: обучение ведется под руководством профессора, работающего в определенной научной области. Меня интересовала тема физической активности и ее влияние на здоровье, поэтому я направила письма профессорам с похожими исследовательскими интересами», – рассказывает собеседница.

К слову, 90 % запросов Мадины остались без ответа, но спустя полгода ей ответила профессор из Университета Иллинойса, предложив сотрудничество. А в офисе по приему новых студентов девушке рассказали о возможных вариантах финансирования докторантуры. Первый – преподавание в вузе, которое полностью покрывает расходы на исследования, а также предусматривает выплату стипендии или небольшой заработной платы. Второй – работа в исследовательских проектах профессора, который сам обеспечивает финансирование своей научной деятельности.

«Я с удовольствием согласилась преподавать. И уже в апреле 2017 года получила приглашение на поступление в университет, и мы семьей полетели в США», – вспоминает девушка.

По приезде Мадина прошла в вузе месячную стажировку, где ей разъяснили все аспекты преподавания и определили список дисциплин, которые она могла вести. «Я выбрала три базовых курса: «Введение в общественное здравоохранение», «Основы биостатистики» и «Основы эпидемиологии», которые читала для студентов бакалавриата третьего и четвертого годов обучения, – рассказывает Мадина. – На тот момент я ничего не знала про систему образования США как преподаватель. Оказывается, надо еще, чтобы студентам захотелось взять твой класс. А это сложно. Очень».

Мадина испытывала страх публичных выступлений, однако в аудитории, где она читала свои лекции, собиралось до 150 студентов.

Что же касается научной деятельности, то на втором году обучения в докторантуре Мадина была вынуждена вновь искать исследовательскую группу: ее профессор уволилась.

«Благо в рамках вуза соискателям ученой степени дозволялось менять и наставника, и специализацию, – вспоминает Мадина. – Я познакомилась с профессором Венди Роджерс, которая изучала технологии для пожилых людей. Эта тема меня заинтересовала, поскольку она пересекалась с моими первоначальными научными интересами в области физической активности. Изучив ее работы, пообщавшись со студентами из команды, я приняла решение присоединиться. Так я стала заниматься вопросами, связанными со старением».

Во время докторантуры Мадина регулярно посещала пятничные лекции, на которых выступали представители академического сообщества и индустрии.

«Я всегда фиксировала важные моменты, а однажды услышала утверждение: «Сила мышц бедра напрямую связана с долголетием». Это стало отправной точкой моего еще большего погружения в тему старения», – рассказывает собеседница. При этом каждый новый тезис, наблюдение приводили к новым вопросам: где чаще всего падают пожилые люди? какие меры предосторожности действительно работают? как влияет выход на пенсию на здоровье? почему так важны силовые тренировки? что такое тай-чи для пожилых?

Мадине хотелось делиться новыми знаниями. Поэтому эти заметки стали основой для ее блога в Instagram, который в моменте представлял собой личный дневник молодой мамы. Но позже Мадина заметила, что рассказы о ее академическом пути вызывают особый интерес: аудитория активно комментирует посты и подписывается на канал. В итоге контент начал приобретать более профессиональную направленность, как того требовал читатель.

Спустя несколько лет накопленный материал превратился в книгу. «Изначально я не планировала ее писать, но благодаря поддержке мужа и близких осознала, что собранная информация может стать полезным практическим руководством. Книга структурирует ключевые знания о старении, опираясь на научные данные, и делает их доступными для широкой аудитории», – добавляет собеседница.

Сегодня Мадина активно делится научными наработками в своих соцсетях, популяризирует тему старения и помогает людям переосмыслить этот важный этап жизни. «Старение – это не просто биологический процесс, а сложная социальная и экономическая проблема, требующая системного подхода. И я рада, что благодаря своим исследованиям и небольшому блогу могу вносить свой крошечный вклад в изменение восприятия этой темы», – подчеркивает она.

Сегодня Мадина задумывается о том, как двигаться дальше, – рассматривает как академические позиции в университетах, так и предложения из индустрии. В любом случае ей предстоит побороться.

«В США особую роль в трудоустройстве играет нетворкинг. Вакансии редко закрываются стандартным откликом через электронную анкету – наличие профессиональных связей существенно повышает шансы на успех. В этом смысле мой круг контактов пока ограничен, но я продолжаю расширять его и искать перспективные возможности», – рассказывает Мадина.

Что касается академической позиции, то в планах Мадины получить должность профессора. «Преподавание – это не только передача знаний, – говорит она, – но и возможность оставаться на передовой научных исследований. В динамично развивающихся сферах информация быстро устаревает, и взаимодействие со студентами позволяет быть в курсе актуальных данных, новых подходов и мировых тенденций».

Но и здесь есть нюансы. «Регион, в котором мы живем, из-за близости к Вашингтону называют лакомым кусочком – сюда стекаются в том числе лучшие кадры из разных отраслей, и поэтому конкуренция высокая», – отмечает Мадина. К тому же в системе высшего образования США университеты делятся на несколько категорий в зависимости от их исследовательской активности.

R1 – университеты с очень высокой исследовательской активностью. Они получают значительное финансирование на исследования, публикуют много научных работ и имеют обширные докторские программы (MIT, Harvard, Stanford). Конкуренция за позиции в таких вузах крайне высока: даже соответствие всем формальным требованиям не гарантирует успеха. «Например, если в описании вакансии указано, что кандидат должен иметь пять публикаций в рейтинговых научных журналах, то на практике конкурировать придется с соискателями, у которых этих публикаций в несколько раз больше, а также есть средства на исследования», – поясняет Мадина.

Можно опуститься ниже в рейтинге – до университетов категории R2 (San Diego State University, University of Vermont). Это университеты с высокой исследовательской активностью, но с меньшими масштабами исследований и финансирования по сравнению с R1. Шансов попасть в этот эшелон вузов выше, но конкуренция все равно остается высокой.

Вне зависимости от того, где продолжит свою карьеру Мадина, ясно одно: она точно будет и дальше изучать и популяризировать тему счастливого старения. Потому что это касается каждого. «Не ждите идеальных условий, а уже сегодня начинайте заботиться о своем физическом и ментальном благополучии, сохраняйте активность, учитесь новому и будьте в окружении близких по духу людей. Ведь счастливое старение – это не про возраст, а про качество жизни и внутренний позитив», – заключает Мадина Хамзина.